“Yo soy el corazón; y la Serpiente está enroscada

Alrededor del núcleo invisible de la mente.

¡Levántate, serpiente mía! Ya es la hora

De la encapuchada y santa flor inefable.”

Aleister Crowley

(Textos sagrados de Thelema. Liber LXV)

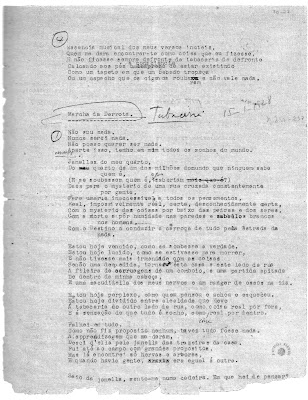

En febrero de 1908, un extraño personaje se allegó, caminando por la Rua da Conceição da Glória, al número 38-40 dónde se encontraba la Empresa YBIS, Typographica e Editora, Officinas a Vapor; para solicitar la impresión de sus tarjetas personales. El contenido acordado para una cantidad de 500 y de acuerdo con un diseño clásico, fue:

Siete años después, el dueño de la efímera Empresa YBIS, quien no había estado presente cuando se encargó el trabajo, encontró entre los papeles que de ella le quedaban algunas de las tarjetas de presentación de aquel personaje, y con su afición por la numerología, no tardó en encontrar un símbolo en que el número de la dirección, fuera el primer número capicúa de tres dígitos que puede formarse a partir de la multiplicación por sí mismo del primero de los números capicúa.

Enfundado en su traje negro de paño inglés e impecable confección, con su piel morena y opaca, sus ojos profundos y negros, su nariz prominente, y su larga pero despoblada barba, tocaba su cabeza con un sombrero de ala ancha resaltando ese aire de rabino expulsado del ghetto que intenta pasar desapercibido en una sociedad no judía.

En su cuarto, una cajonera alta guardaba sus pertenencias y mantenía, sobre ella, un astrolabio del siglo XV que habría pertenecido a su tatarabuelo, quien practicó la alquimia. En la mesita de noche que sostenía la lámpara con la que solía leer, descansaban, sobre otros libros de menor relevancia, el “Treatisse on General Astrology” de Robert Fludd, y “Ennoea, ou tratado sobre o entendimento da pedra filosofal” de Castello Branco. Solía quedarse levantado hasta muy tarde en la noche sumido en las reflexiones que le suscitaban sus investigaciones astrológicas o sus lecturas; y en las mañanas, después de tomar un café negro a las 8:00 A.M., se acostaba nuevamente hasta pasado el medio día cuando salía para su consultorio, ubicado a dos cuadras de su apartamento.

Sentado en las bancas de la Praza da Ribeira, consumía las tardes de los sábados, escribiendo en las hojas de un cuaderno de contabilidad, los borradores de las que serían sus obras: “Tratado da Negação” y “Principios de Metafísica Esotérica”. En los que perfilaba su ataque frontal a la teosofía a la que consideraba una “democratización del paganismo, su cristianización”.

En las fechas correspondientes a la luna nueva, tomaba un autobús que recorre la carretera que conduce a Sintra, leyendo el Diário de Noticias hasta llegar a la entrada de A Boca do Inferno, donde descendía y caminaba hasta el borde del acantilado para permanecer, durante horas, meditando y quizás, en comunicación con otros espíritus.

Su tiempo fue incierto, nunca se supieron las fechas que encerraron su historia, las escasas tarjetas impresas que se conservan, y pocos fragmentos dactilografiados del contenido de sus cuadernos son el único testimonio de su paso por el mundo, pero éstos poco tienen qué decir.

Las estrellas nunca mostraron su sino, y quizás su existencia sólo haya sido el reflejo de una de ellas en la ventana expectante de un cuarto pequeño que contenía un baúl.